Wichtigste Erkenntnisse

- Pflanzenkohle ist bereits heute das Arbeitspferd der dauerhaften CO2-Entnahme. Sie liefert über 90 % der nachverfolgten dauerhaften CDR und mehr als 3 Mio. Tonnen vertraglich gebundenes Volumen. Daher verdient sie einen festen Platz in Ihrer Net-Zero-Strategie – und nicht nur eine Randnotiz.

- Die Qualität von Pflanzenkohle-Projekten variiert massiv: Die Wahl des Rohstoffs, der Produktionsprozess, H/Corg-Tests, die Methodik und das MRV entscheiden darüber, ob Sie CO2-Removals mit jahrhundertelanger Permanenz kaufen oder ein Greenwashing-Risiko eingehen.

- Hochwertige Pflanzenkohle-CO2-Zertifikate können mit CSRD, SBTi und den Core Carbon Principles des ICVCM in Einklang gebracht werden. Das funktioniert aber nur, wenn Sie für jedes Projekt eine lückenlose Dokumentation, Registereinträge und unabhängige Ratings verlangen.

- Pflanzenkohle-Zertifikate sind teurer als Zertifikate zur Emissionsvermeidung (typischerweise ca. 125–145 €/t im Jahr 2025), bieten aber eine weitaus höhere Klimawirkung und Permanenz. Das macht sie zu einem starken Kandidaten für schwer vermeidbare Restemissionen in einem diversifizierten Portfolio – VM0044-Methodik.

Ihr Vorstand hört von anderen Unternehmen und aus der Tech-Presse immer wieder von „Pflanzenkohle“. Die Finanzabteilung wehrt sich gegen den Preis. Die Rechtsabteilung ist nervös wegen Greenwashing-Risiken unter der CSRD und der deutschen Rechtsprechung. Gleichzeitig hat Microsoft gerade 1,24 Millionen Tonnen über zehn Jahre fest gebucht und Google einen Vertrag über 100.000 Tonnen bis 2030 unterzeichnet – es passiert also ganz offensichtlich etwas Greifbares.

Hier ist, was Sie wissen müssen: Pflanzenkohle ist keine experimentelle Technologie. Sie liefert bereits über 90 % der weltweit nachverfolgten dauerhaften CO2-Entnahme, mit 3 Millionen vertraglich gebundenen Tonnen und Preisen um 125–145 € pro Tonne. Aber nicht alle Pflanzenkohle-Zertifikate sind gleichwertig. Die Qualität der Rohstoffe, Produktionsstandards, Permanenztests und Verifizierungsprotokolle trennen eine jahrhundertelange CO2-Speicherung von potenziellen Compliance-Problemen.

Dieser Leitfaden gibt Ihnen eine praxisnahe, belastbare Einkaufsstrategie an die Hand – vom grundlegenden Verständnis, was Pflanzenkohle ist und wie sie hergestellt wird, bis zur Bewertung von Projekten mit der gleichen Strenge, die Ihre Wirtschaftsprüfer an den Tag legen werden. Sie erfahren, wie Sie von reiner Neugier zu einer auditierbaren Beschaffungsrichtlinie gelangen, die internen Prüfungen, Investorenfragen und regulatorischen Anforderungen standhält. Kein Hype, kein Fachjargon – nur die Klarheit, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über eine der heute am besten skalierbaren Removal-Methoden zu treffen.

Was Pflanzenkohle ist (und warum sie für Ihren Net-Zero-Plan entscheidend ist)

Eine einfache Definition von Pflanzenkohle für Unternehmenskunden

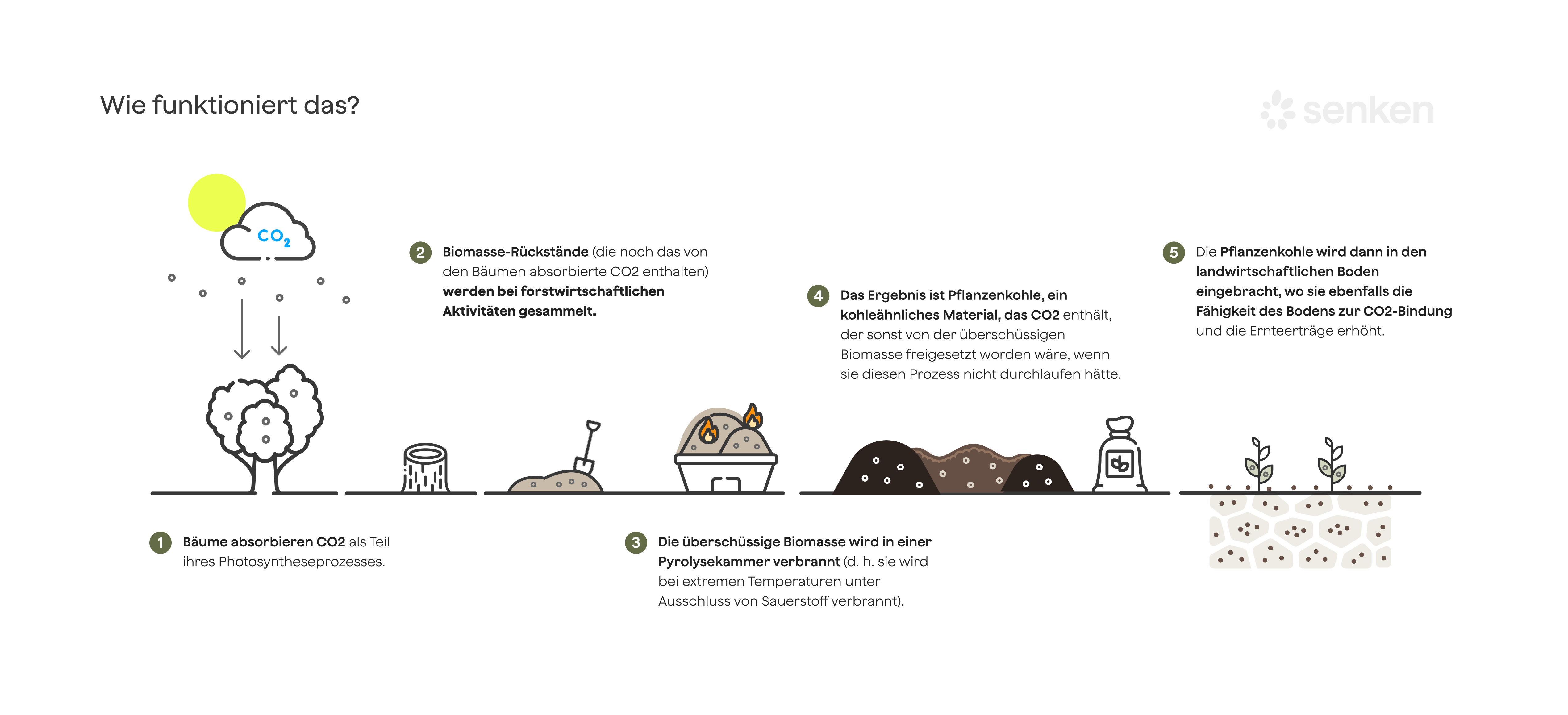

Pflanzenkohle ist ein stabiles, kohlenstoffreiches Material, das durch Erhitzen von Biomasse unter Sauerstoffmangel hergestellt wird. Ihr Zweck ist es, atmosphärischen Kohlenstoff in einer festen Form zu binden, anstatt als Brennstoff zu dienen. Stellen Sie es sich so vor: Organischer Abfall wird in eine langlebige CO2-Senke umgewandelt. Wenn landwirtschaftliche Reststoffe, Forst-Abfälle oder andere pflanzliche Materialien durch Pyrolyse (kontrolliertes Erhitzen bei hohen Temperaturen mit minimalem Sauerstoff) verarbeitet werden, entsteht eine kohleähnliche Substanz, die Kohlenstoff für Jahrhunderte oder länger speichern kann. Der Bericht des Weltklimarats (IPCC) zu Klimawandel und Landnutzung stellt fest, dass Pflanzenkohle zur CO2-Speicherung im Boden und zum Klimaschutz beitragen kann, wenn sie unter angemessenen Governance-Strukturen produziert und gehandhabt wird.

Für Unternehmenskunden ist Pflanzenkohle kein Bodenverbesserer, der zufällig Kohlenstoff speichert. Sie ist eine gezielt entwickelte CO2-Removal-Technologie, die eine messbare und auditierbare CO₂-Reduktion liefert und gleichzeitig die Bodengesundheit verbessert und Abfallströme verwertet. Der in der Pflanzenkohle gebundene Kohlenstoff stammt direkt aus der Atmosphäre (via Photosynthese). Wenn diese Pflanzenkohle in den Boden eingebracht oder in langlebigen Produkten eingebettet wird, entziehen Sie der Atmosphäre effektiv CO₂ und speichern es in einer Form, die sich nicht ohne Weiteres wieder in Treibhausgase zersetzt.

Diese Unterscheidung ist wichtig, denn Ihr Vorstand, Ihre Prüfer und Investoren werden fragen: „Entfernen wir hier wirklich Kohlenstoff oder verzögern wir nur seine Freisetzung?“ Der Weltklimarat (IPCC) hat Pflanzenkohle als eine tragfähige Methode zur CO2-Entnahme anerkannt, und die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission hat das erhebliche Potenzial von Pflanzenkohle sowohl für die CO2-Speicherung als auch für die Verbesserung der Bodengesundheit nachgewiesen. Die Gemeinsame Forschungsstelle der EU hebt in ihren Analysen zur Anwendung von Pflanzenkohle in Böden diese als Bodenverbesserungsmittel mit Potenzial für CO2-Speicherung und Bodengesundheit hervor. Diese Bestätigungen von maßgeblichen wissenschaftlichen Gremien geben Ihnen die nötige Rückendeckung, um Ihre Kaufentscheidungen intern und extern zu verteidigen.

Warum Pflanzenkohle heute die dauerhafte CO2-Entnahme dominiert

Pflanzenkohle liefert bereits über 90 % der nachverfolgten dauerhaften CO2-Entnahme (CDR) und repräsentiert mehr als 3 Millionen Tonnen vertraglich gebundenes Volumen zwischen Q1 2022 und H1 2025. Anfang 2025 machte Pflanzenkohle „über 90 %“ der Lieferungen von dauerhaften CDR aus, wobei bis Ende Q2 2025 rund 0,68 Millionen Tonnen geliefert und 0,33 Millionen Tonnen stillgelegt wurden. Dies ist kein Pilotprojekt oder eine spekulative Technologie. Pflanzenkohle ist das Arbeitspferd des heutigen CO2-Removal-Marktes.

Zum Vergleich: Während Direct Air Capture (DAC) und Enhanced Weathering Schlagzeilen machen, liefert Pflanzenkohle leise, aber beständig reale Tonnen im großen Maßstab. Großunternehmen wie Microsoft, Google, Swiss Re und BCG kaufen bereits CO2-Removal-Zertifikate aus Pflanzenkohle. Zu den einzelnen Abnahmeverträgen (Offtakes) gehören die Vereinbarung von Microsoft über 1,24 Millionen Tonnen über 10 Jahre mit Exomad Green und der Vertrag von Google über 100.000 Tonnen mit Varaha bis 2030. Wenn die datengesteuertsten und risikoaversesten Unternehmen der Welt mehrjährige Offtakes über Millionen Tonnen abschließen, ist das ein starkes Signal, dass die Technologie, die Verifizierungsinfrastruktur und die kommerzielle Tragfähigkeit für den Einkauf durch Großunternehmen ausgereift sind.

Für Unternehmen in der DACH-Region, die Net-Zero-Roadmaps entwickeln, bietet diese Konzentration an anspruchsvollen Käufern sowohl eine Bestätigung als auch eine Warnung. Die Bestätigung: Pflanzenkohle wurde von Organisationen mit tiefgreifender klimawissenschaftlicher Expertise und strengen Beschaffungsstandards auf Herz und Nieren geprüft. Die Warnung: Die hohe Nachfrage von Big Tech und Finanzdienstleistern verknappt das Angebot und treibt die Preise in die Höhe, was eine frühzeitige Zusammenarbeit mit Pflanzenkohle-Anbietern strategisch wichtig macht.

Pflanzenkohle sollte ein fester Bestandteil Ihres Net-Zero-Plans sein, keine Randnotiz. Gemäß Rahmenwerken wie der Science Based Targets Initiative (SBTi) und den Oxford Principles sind CO2-Removals für Restemissionen reserviert, die nach aggressiver Reduktion verbleiben. Pflanzenkohle passt in ein diversifiziertes Removal-Portfolio und bietet eine Permanenz von hunderten bis tausenden von Jahren bei Kosten von etwa 100–250 US-Dollar pro Tonne im Jahr 2025. Sie positioniert sich damit zwischen naturbasierten Lösungen (<100 Jahre Permanenz, 25–50 $/t) und teureren technischen Optionen wie Direct Air Capture. Das macht Pflanzenkohle zu einer rationalen Wahl für Sektoren mit schwer vermeidbaren Emissionen, die auf Langlebigkeit und Auditierbarkeit ohne die Premium-Preise von DAC setzen.

Wie Pflanzenkohle hergestellt wird (und was der Prozess über die Qualität aussagt)

Pyrolyse: Das primäre Verfahren zur Herstellung von Pflanzenkohle

Die Pyrolyse ist die dominierende Methode zur Herstellung von Pflanzenkohle und diejenige, die Sie bei hochwertigen CO2-Zertifikat-Projekten am häufigsten antreffen werden. Bei diesem Prozess wird Biomasse in einer sauerstoffarmen Umgebung auf Temperaturen zwischen 350 °C und 700 °C erhitzt. Diese kontrollierte Erhitzung spaltet komplexe organische Moleküle in drei Produkte auf: feste Pflanzenkohle (das kohlenstoffreiche Material, das Sie kaufen), flüchtige Gase (die aufgefangen und zur Energiegewinnung genutzt werden können) und Bio-Öle.

Was das für die Qualität bedeutet: Höhere Pyrolysetemperaturen erzeugen im Allgemeinen stabilere, aromatische Kohlenstoffstrukturen mit niedrigeren Wasserstoff-zu-organischem-Kohlenstoff-Verhältnissen (H/Corg). Niedrigere H/Corg-Verhältnisse deuten auf stärker kondensierte Kohlenstoffbindungen hin, die dem mikrobiellen Abbau widerstehen, was zu einer längeren Permanenz führt. Projekte, die bei über 500 °C mit gut kontrollierter Atmosphäre arbeiten, neigen dazu, Pflanzenkohle mit größerer Stabilität zu produzieren, allerdings auf Kosten einer geringeren Ausbeute (man erhält weniger Pflanzenkohle pro Tonne Rohstoff). Wenn Sie Projekte bewerten, fragen Sie nach Prozesstemperatur, Verweilzeit und Sauerstoffgehalt. Projekte, die diese Daten nicht liefern können oder wollen, sollten sofortige Warnsignale auslösen.

Moderne Pyrolysesysteme ermöglichen auch eine Energierückgewinnung. Die bei der Erhitzung entstehenden Gase und Öle können aufgefangen und verbrannt werden, um den Pyrolyse-Reaktor selbst anzutreiben, was den Netto-Energie-Fußabdruck des Projekts reduziert und sein Lebenszyklus-Emissionsprofil stärkt. Für die CSRD-Berichterstattung wird diese Energieintegration zu einem vertretbaren Zusatznutzen und verbessert die gesamte CO2-Bilanzierung.

Vergasung: Pflanzenkohle als Nebenprodukt der Energiegewinnung

Die Vergasung arbeitet bei noch höheren Temperaturen (typischerweise 700 °C bis 1.400 °C) mit kontrollierten Mengen an Sauerstoff oder Dampf, hauptsächlich zur Erzeugung von Synthesegas (einer Mischung aus Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Methan) für die Energieerzeugung. Pflanzenkohle entsteht als sekundäres Produkt und macht im Vergleich zur Pyrolyse einen geringeren Anteil der ursprünglichen Biomasse aus.

Was das für die Qualität bedeutet: Da die Vergasung die Energieerzeugung priorisiert, kann die produzierte Pflanzenkohle in Qualität und Quantität erheblich variieren. Die entscheidende Frage für Käufer: Wie teilt das Projekt die CO2-Bilanzierung zwischen dem Energieprodukt und der Pflanzenkohle auf? Wenn das Projekt volle CO2-Removal-Zertifikate für die Pflanzenkohle beansprucht, aber auch die Energie als „erneuerbar“ verkauft, benötigen Sie eine klare Methodik, die Emissionsreduktionen (durch den Ersatz fossiler Energie) von Removals (durch die Speicherung in Pflanzenkohle) trennt. Ohne transparente Zuweisung riskieren Sie Doppelzählung oder eine Überbewertung des Impacts.

Glaubwürdige Methodiken von Registern wie Puro.earth, Verra VM0044, Isometric und dem Climate Action Reserve (CAR) enthalten explizite Anleitungen zur Zuweisung von Nebenprodukten und zur Überwachung von Emissionen. Bestehen Sie auf Projekten, die diese Standards befolgen und eine Drittanbieter-Verifizierung sowohl der Energieerzeugung als auch des Kohlenstoffgehalts der Pflanzenkohle vorweisen können.

Hydrothermale Karbonisierung: Wenn der Rohstoff nass ist

Die hydrothermale Karbonisierung (HTC) ist für nasse Biomasse wie Klärschlamm, Lebensmittelabfälle oder Algen konzipiert, deren Trocknung für die konventionelle Pyrolyse zu energieintensiv wäre. Der Prozess nutzt Wasser bei moderaten Temperaturen (180 °C bis 350 °C) und hohem Druck, um die Biomasse in „Hydrokohle“ umzuwandeln.

Was das für die Qualität bedeutet: Hydrokohle hat typischerweise andere chemische Eigenschaften als durch Pyrolyse gewonnene Pflanzenkohle. Sie enthält oft mehr Sauerstoff und weniger aromatischen Kohlenstoff, was die Stabilität beeinträchtigen kann. Nicht jede Hydrokohle erreicht die gleichen Permanenz-Schwellenwerte wie trocken-pyrolysierte Pflanzenkohle, gehen Sie also nicht von einer Gleichwertigkeit aus. Wenn Sie HTC-Projekte prüfen, verlangen Sie Labortests der H/Corg-Verhältnisse, Studien zur Bodenstabilität und unabhängige Bewertungen der langfristigen Kohlenstoffbindung. Die Genehmigungen von Pflanzenkohle-Methodiken durch den ICVCM im Jahr 2025 haben die Anforderungen an Zusätzlichkeit und Permanenz explizit verschärft, was den Produktionsprozess zu einem wichtigen Prüfungspunkt macht. Wenn ein HTC-Projekt die Einhaltung dieser strengeren Standards nicht nachweisen kann, ist es das Compliance-Risiko nicht wert.

Wie Pflanzenkohle CO2 aus der Atmosphäre entfernt und wie lange es gespeichert bleibt

Von der Photosynthese zur permanenten Speicherung: Die Logik des Kohlenstoffkreislaufs

Der CO2-Removal-Zyklus von Pflanzenkohle ist einfach: Pflanzen entziehen der Atmosphäre durch Photosynthese CO₂ und wandeln es in Biomasse um. Normalerweise kehrt der Kohlenstoff in die Atmosphäre zurück, wenn diese Biomasse verrottet oder verbrennt. Pflanzenkohle unterbricht diesen Kreislauf, indem sie die Biomasse in einen stabilen, kohlenstoffreichen Feststoff umwandelt, der dem Abbau widersteht.

Hier ist die schrittweise Logik, die Sie Ihrem Vorstand präsentieren können:

- Atmosphärische Aufnahme: Pflanzen entziehen der Luft CO₂ und binden es während ihres Wachstums in ihrem Gewebe.

- Umwandlung: Biomasse wird unter kontrollierten Bedingungen erhitzt (Pyrolyse) und in Pflanzenkohle, Gase und Öle zerlegt. Der Kohlenstoff in der Pflanzenkohle wird chemisch stabil und in aromatischen Strukturen angeordnet, die Mikroben nicht leicht abbauen können.

- Speicherung: Die Pflanzenkohle wird in den Boden eingebracht oder in langlebige Produkte (Beton, Asphalt, Baumaterialien) integriert. Im Boden kann die Pflanzenkohle hunderte bis tausende von Jahren stabil bleiben. In langlebigen Produkten ist sie für die Lebensdauer des Produkts gebunden.

- Netto-Entnahme (Net Removal): Da der Kohlenstoff ursprünglich aus der Atmosphäre stammt und nun in einer Form gespeichert ist, die nicht ohne Weiteres wieder freigesetzt wird, haben Sie eine Netto-CO₂-Entnahme erreicht.

Dies unterscheidet sich grundlegend von vermiedenen Emissionen (wie bei Zertifikaten für erneuerbare Energien), bei denen Sie die Freisetzung von neuem CO₂ verhindern. Pflanzenkohle entzieht der Luft vorhandenes CO₂, weshalb sie einen höheren Preis und eine stärkere Klimawirkung erzielt.

Permanenz-Metriken: H/Corg-Verhältnisse, Labortests und Standards

Permanenz ist die entscheidende Qualitätsmetrik für Pflanzenkohle-CO2-Zertifikate. Der wichtigste Laborindikator ist das molare Verhältnis von Wasserstoff zu organischem Kohlenstoff (H/Corg). Niedrigere Verhältnisse weisen auf aromatischere, stabilere Kohlenstoffstrukturen hin. Die meisten glaubwürdigen Pflanzenkohle-Methodiken setzen H/Corg-Schwellenwerte fest, um eine langfristige Speicherung zu gewährleisten:

- Puro.earth verlangt typischerweise H/Corg <0,7 für in den Boden eingebrachte Pflanzenkohle.

- Verra VM0044 v1.2 und das Biochar-Protokoll von Isometric definieren ebenfalls Permanenzperioden basierend auf H/Corg und anderen Stabilitätstests.

- Die Genehmigung dieser Methodiken durch den ICVCM im Jahr 2025 bestätigt, dass Projekte, die diese Schwellenwerte erfüllen, für High-Integrity-Labels und Compliance-fähige Zertifikate in Frage kommen.

Diese Permanenzkriterien spiegeln sich in weit verbreiteten Standards wider, wie Verra VM0044 v1.2 und dem ICVCM CCP-Labeling.

Was das in der Praxis bedeutet: Wenn Sie ein Pflanzenkohle-Projekt bewerten, fordern Sie Laborzertifikate von Drittanbietern an, die H/Corg-Verhältnisse und die Einhaltung der Permanenzkriterien der gewählten Methodik belegen. Projekte, die diese Daten nicht liefern können oder auf veralteten Methodiken beruhen, sollten abgelehnt werden. Für CSRD- und Prüfungszwecke ist die laborverifizierte Permanenz der Nachweis, den Sie benötigen, um den „Durability“-Claim in Ihren Nachhaltigkeitsberichten zu verteidigen.

Der Sustainability Integrity Index (SII) von Senken bewertet die Permanenz und das Reversal-Risiko anhand von über 350 Datenpunkten pro Projekt in seinem Carbon-Impact-Modul und liefert Ihnen eine quantitative, vergleichbare Bewertung über verschiedene Pflanzenkohle-Anbieter hinweg. Dieser mehrschichtige Ansatz (Methodik-Konformität + Labordaten + unabhängige Ratings) verwandelt die Pflanzenkohle von einem „Vertrauen Sie uns“-Versprechen in eine auditierbare Tatsache.

Was Pflanzenkohle für Boden und Kreislaufwirtschaft leistet (Zusatznutzen, den Sie verteidigen können)

Bodengesundheit: Nährstoffspeicherung, Wasser und mikrobielles Leben

Die agronomischen Vorteile von Pflanzenkohle sind gut dokumentiert und liefern vertretbare Zusatznutzen für Ihre Nachhaltigkeitskommunikation. Die poröse Struktur der Pflanzenkohle erhöht die Kationenaustauschkapazität (KAK) des Bodens, wodurch er Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium besser speichern kann, die sonst ausgewaschen würden. Das bedeutet weniger Düngemittelabfluss in Gewässer und eine effizientere Nährstoffnutzung durch die Pflanzen.

Pflanzenkohle verbessert auch die Wasserspeicherkapazität, insbesondere in sandigen oder degradierten Böden. Die innere Porenstruktur wirkt wie ein Schwamm, der Feuchtigkeit in Trockenperioden speichert und den Bewässerungsbedarf reduziert. In Regionen mit zunehmendem Dürrerisiko kann dies zu messbaren Resilienzgewinnen für Landwirte führen.

Schließlich schafft Pflanzenkohle Lebensraum für Bodenmikroben und Mykorrhizapilze. Diese Mikroorganismen spielen eine entscheidende Rolle im Nährstoffkreislauf, bei der Unterdrückung von Krankheiten und der Bildung von Bodenstruktur. Obwohl Pflanzenkohle allein den Boden nicht „regeneriert“, bietet sie das Gerüst für die Erholung der biologischen Aktivität in degradierten Systemen.

Was Sie claimen können: Verbesserte KAK, Wasserspeicherung und mikrobielle Aktivität sind wissenschaftlich belegte Zusatznutzen. Was Sie ohne projektspezifische Daten nicht claimen sollten: drastische Ertragssteigerungen, garantierte Dürreresistenz oder die „Regeneration“ von Böden. Ertragssteigerungen durch Pflanzenkohle sind kontextabhängig (Bodentyp, Kulturpflanze, Klima, Ausbringungsmenge) und oft bescheiden (5–15 % in gut konzipierten Versuchen, vernachlässigbar oder sogar negativ in anderen). Konservative Formulierungen wie „verbesserte Nährstoff- und Wassereffizienz“ oder „verbesserte Bodenstruktur und Resilienz“ werden regulatorischen und NGO-Prüfungen standhalten. Übertriebene Behauptungen wie „Wunder-Bodenverbesserer“ werden dies nicht tun.

Kreislaufwirtschaft: Abfallströme in Vermögenswerte verwandeln

Die Pflanzenkohleproduktion wandelt land- und forstwirtschaftliche Reststoffe, die sonst verbrannt, deponiert oder zur Zersetzung liegengelassen würden, in wertvolle CO2-Senken und Bodenverbesserer um. Dies trägt direkt zur Lösung von Abfallmanagement-Problemen bei, insbesondere in ländlichen und stadtnahen Gebieten mit begrenzter Entsorgungsinfrastruktur.

Für DACH-Unternehmen mit biomasseintensiven Betrieben oder Lieferketten (Lebensmittelverarbeitung, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Landschaftsbau) bietet Pflanzenkohle einen Weg, organische Abfälle intern zu verwerten. Anstatt für die Entsorgung oder Kompostierung zu bezahlen, kann Biomasse vor Ort oder durch lokale Partnerschaften in Pflanzenkohle umgewandelt werden, was CO2-Removal-Zertifikate generiert und ein nutzbares Bodenprodukt für landwirtschaftliche Betriebe, Parks oder den Landschaftsbau schafft.

Zusatznutzen für die CSRD: Beiträge zur Kreislaufwirtschaft sind eine zentrale Säule der ESRS E5 (Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft) Berichterstattung unter der CSRD. Die Dokumentation, wie Pflanzenkohle-Projekte Abfallkreisläufe schließen, Deponie-Methan reduzieren und aus Reststoffen Wert schöpfen, unterstützt direkt Ihre Offenlegungen zur Kreislaufwirtschaft. Quantifizieren Sie die umgeleitete Abfallmenge, die vermiedenen Methanemissionen und die nachgelagerten agronomischen oder produktbezogenen Vorteile, um eine robuste, evidenzbasierte Erzählung über den Zusatznutzen aufzubauen. ESRS E5 – Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft (Entwurf, PDF)

Welche Zusatznutzen können Sie unter der CSRD glaubwürdig claimen?

Gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) der CSRD müssen Unternehmen über Auswirkungen, Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance berichten. Die Zusatznutzen von Pflanzenkohle können mehrere ESRS-Themen unterstützen, aber nur, wenn sie dokumentiert sind:

- ESRS E1 (Klimawandel): Der primäre Impact ist die dauerhafte CO₂-Entnahme. Dokumentieren Sie Permanenz, Methodik und Verifizierung.

- ESRS E2 (Umweltverschmutzung): Reduzierte Partikel- und Methanemissionen aus alternativer Abfallentsorgung (falls zutreffend); verbesserte Luftqualität durch reduziertes offenes Verbrennen.

- ESRS E3 (Wasser und Meeresressourcen): Reduzierte Nährstoffauswaschung und verbesserte Wassernutzungseffizienz in der Landwirtschaft (erfordert Überwachung auf Feldebene).

- ESRS E4 (Biodiversität und Ökosysteme): Verbesserungen der Bodengesundheit und Schaffung von Lebensräumen für Bodenorganismen (erfordert Bewertungen der Biodiversität).

- ESRS E5 (Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft): Abfallverwertung, geschlossene Biomassekreisläufe, geringere Abhängigkeit von neuen Düngemitteln.

- ESRS S1 (Eigene Belegschaft) und S2 (Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette): Schaffung von Arbeitsplätzen, Sicherung des Lebensunterhalts von Landwirten und Kapazitätsaufbau (erfordert soziale Impact-Daten von den Projekten).

Das „Beyond Carbon“-Modul des Senken SII bewertet die Auswirkungen auf Boden, Wasser, Biodiversität und Lebensgrundlagen anhand von 105 Datenpunkten und liefert quantifizierte Zusatznutzen, die direkt auf die mehrdimensionalen Impact-Anforderungen der CSRD abgestimmt sind. Nutzen Sie Projekt-Scorecards, Audits von Drittanbietern und Daten aus der Feldüberwachung, um Ihre Claims zu den Zusatznutzen zu untermauern, und vermeiden Sie allgemeine Aussagen ohne Nachweis.

Standards, Register und Integritäts-Updates (2024–2025)

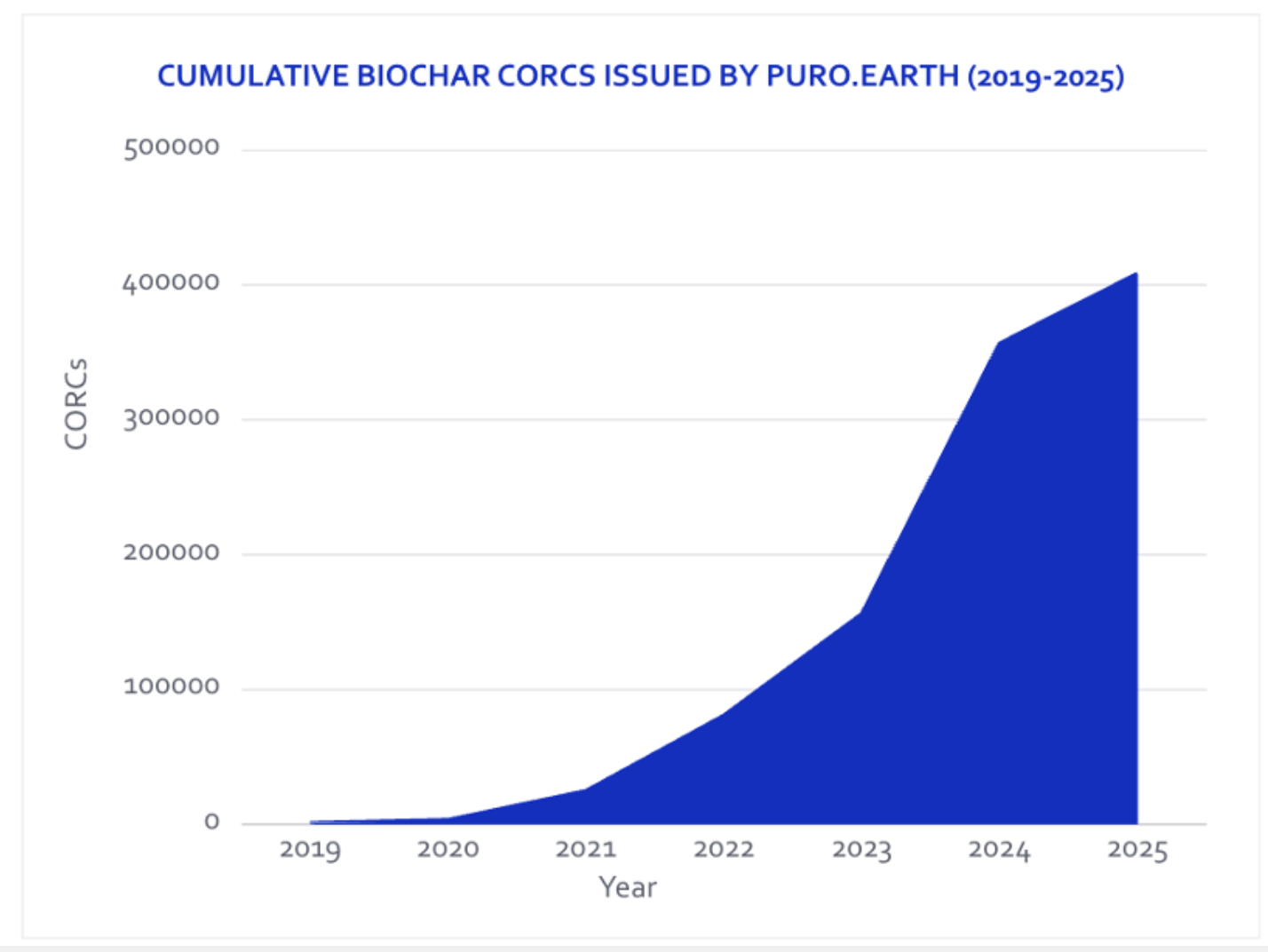

- Meilenstein für Puro.earth: 1 Million CORCs seit 2019 bis März 2025 ausgestellt; Pflanzenkohle und geologisch gespeicherter Kohlenstoff waren die beiden größten Methodiken nach Ausstellungsvolumen. Der Pflanzenkohle-Bericht von Puro.earth vom Oktober 2025 hebt hervor, dass bis Mitte 2025 über 400.000 Pflanzenkohle-CORCs ausgestellt wurden und eine starke Nachfrage seitens der Käufer besteht.

- Verra (VM0044): Eine geringfügige Überarbeitung auf v1.2 (27. Juni 2025) fügt eine Investitionsanalyse zur Prüfung der Zusätzlichkeit hinzu und gleicht sich mit dem ICVCM ab. VM0044 ist aktiv; Verra registrierte das erste Pflanzenkohle-Projekt im Oktober 2024.

- ICVCM-Genehmigungen: Im Jahr 2025 genehmigte der ICVCM die Methodiken Verra VM0044 (v1.2), Isometric’s Biochar Production & Storage und CAR’s U.S./Canada Biochar. Der ICVCM merkt an, dass 25 Pflanzenkohle-Projekte bei Isometric registriert sind, von denen 2026 etwa 500.000 Zertifikate erwartet werden, sowie drei VM0044-Projekte mit jährlich rund 249.000 Zertifikaten.

Nachteile und Herausforderungen von Pflanzenkohle, die Sie managen müssen

Rohstoffkonkurrenz und Landnutzungsbedenken

Nicht jede für Pflanzenkohle verwendete Biomasse ist wirklich „Abfall“. Wenn ein Projekt Rundholz, Holzstämme in Nutzholzqualität oder Biomasse bezieht, die in langlebigen Holzprodukten (Möbel, Bau) verwendet werden könnte, verlagern Sie Kohlenstoff effektiv von einem Pool in einen anderen, anstatt eine Netto-Entnahme zu erreichen. Ähnlich verhält es sich, wenn die Pflanzenkohleproduktion Anreize für Landrodung, die Ausweitung von Monokulturen oder nicht nachhaltige Erntemethoden schafft – der Netto-Klimavorteil kann null oder negativ sein.

Wie Sie das Risiko mindern: Fordern Sie eine detaillierte Dokumentation zur Rohstoffbeschaffung an. Fragen Sie nach:

- Abfallklassifizierung: Rechtlicher Status des Rohstoffs als Reststoff oder Nebenprodukt.

- Nachhaltigkeitszertifikate: FSC, PEFC oder Äquivalente für forstwirtschaftliche Biomasse; Rainforest Alliance, Fairtrade oder Bio-Zertifikate für landwirtschaftliche Reststoffe.

- Nachweis der Zusätzlichkeit: Beleg, dass die Biomasse nicht bereits für höherwertige Nutzungen oder andere Wege der CO2-Speicherung (z. B. Bauholz, langfristige Bodeneinarbeitung) vorgesehen war.

- Landnutzungsanalysen: Satellitenbilder oder Audits von Drittanbietern, die bestätigen, dass keine Landnutzungsänderung oder Entwaldung im Zusammenhang mit der Rohstoffproduktion stattgefunden hat.

Projekte, die sich weigern, diese Dokumentation bereitzustellen oder in Regionen mit hoher Entwaldungsrate ohne transparente Überwachung tätig sind, sollten vermieden werden, unabhängig von ihren beworbenen Removal-Claims.

Technologie, Emissionen und lokale Luftqualität

Schlecht konzipierte Öfen oder unkontrollierte Verbrennung können erhebliche Mengen an Feinstaub (PM2.5, PM10), Methan und anderen Schadstoffen produzieren, die den Netto-Klimavorteil untergraben und lokale Luftqualitätsprobleme verursachen. In Regionen mit strengen EU- oder deutschen Luftqualitätsstandards stellt dies ein direktes Compliance-Risiko dar.

Wie Sie das Risiko mindern: Bestehen Sie auf Projekten mit modernen, technischen Pyrolyse- oder Vergasungssystemen, die Emissionskontrolltechnologien (Wäscher, Filter, Gasabscheidung) umfassen. Fordern Sie vollständige Ökobilanzen (Life-Cycle Assessments, LCAs) an, die Prozessemissionen, Energieeinsatz und die Netto-CO2-Entnahme quantifizieren. Projekte sollten von Dritten verifizierte Emissionsdaten vorlegen und die Einhaltung lokaler Luftqualitätsvorschriften nachweisen. Vom ICVCM genehmigte Methodiken (Verra VM0044, Isometric, CAR, Puro.earth) enthalten Anforderungen an die Emissionsüberwachung und Berechnungen der Netto-Entnahme, die Prozessemissionen berücksichtigen. Wenn ein Projekt Ihnen kein LCA oder keinen Emissionsüberwachungsplan vorlegen kann, ist es nicht investitionswürdig.

Marktbeschränkungen, Wettbewerb unter Käufern und Lieferrisiken

Die von Big Tech angeführte Nachfrage nach Pflanzenkohle führt zu einer Angebotsverknappung. Reuters berichtete über ein sich verknappendes Angebot, das durch große Abnahmeverträge von Microsoft, Google, Swiss Re und anderen Großkunden angetrieben wird. Mit 3,04 Millionen Tonnen, die zwischen Q1 2022 und H1 2025 vertraglich vereinbart wurden, aber nur 0,68 Millionen Tonnen, die bis Ende Q2 2025 geliefert wurden, klafft eine erhebliche Lücke zwischen zukünftigen Zusagen und der tatsächlichen Ausstellung von Zertifikaten.

Insbesondere Verra VM0044 ist eine der vom ICVCM genehmigten Methodiken, die diesen Markt prägen. Verra VM0044 ist der spezifische Standard, der für viele Pflanzenkohle-Projekte verwendet wird, und vom ICVCM genehmigte Methodiken tragen dazu bei, dass Zertifikate hohe Integritätskriterien erfüllen.

Was das für mittelständische DACH-Unternehmen bedeutet: Wenn Sie bis 2026 oder 2027 mit der Beschaffung warten, stellen Sie möglicherweise fest, dass die hochwertigsten, am besten dokumentierten Pflanzenkohle-Projekte bereits durch mehrjährige Abnahmeverträge vollständig ausgebucht sind. Die Preise werden wahrscheinlich weiter steigen, da die Nachfrage wächst und regulatorische Vorgaben (wie die erwarteten Removal-Anforderungen der SBTi) in Kraft treten.

Wie Sie das Risiko mindern: Beginnen Sie frühzeitig mit Beschaffungsgesprächen. Ziehen Sie mehrjährige Forward-Purchase-Agreements in Betracht, um Preise und Angebot zu sichern. Arbeiten Sie mit Partnern wie Senken zusammen, die Beziehungen zu verifizierten Anbietern pflegen und die Nachfrage über mehrere Kunden bündeln können, um bessere Preise und Zugang zu sichern. Diversifizieren Sie Ihr Removal-Portfolio über mehrere Projekte, Regionen und Methodiken, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter oder einer Technologie zu verringern.

Wie man Pflanzenkohle-CO2-Zertifikate bewertet: Eine Due-Diligence-Checkliste für Unternehmen

Dokumentation und Rückverfolgbarkeit, die Sie immer anfordern sollten

Erstellen Sie eine standardisierte Informationsanfrage (Request for Information, RFI) für alle Pflanzenkohle-Anbieter:

- Project Design Document (PDD) oder ein Äquivalent, einschließlich Methodik, Baseline-Szenario und Überwachungsplan.

- Rohstofflieferverträge oder -vereinbarungen, mit Abfallklassifizierung und Herkunftsdokumentation.

- Spezifikationen der Produktionstechnologie: Reaktortyp, Betriebstemperatur, Verweilzeit und Emissionskontrollen.

- Laborzertifikate: H/Corg-Verhältnisse, Kohlenstoffgehalt, Schwermetalltests (bei Bodennutzung) und Stabilitätsbewertungen.

- MRV-Pläne (Überwachung, Berichterstattung und Verifizierung) mit einem Verifizierungszeitplan durch Dritte und Angaben zum Auditor.

- Register-IDs und Ausstellungsnachweise: Link zu öffentlichen Registerseiten, die ausgestellte, gelieferte und stillgelegte Zertifikate zeigen.

- Chain of Custody (Produktkette): Rückverfolgbarkeit von der Rohstoffsammlung → Produktion → Anwendung der Pflanzenkohle, mit GPS-Koordinaten und Foto- oder Satellitennachweisen.

- Liefer- und Stilllegungspläne: Zeitplan für die Ausstellung von Zertifikaten, zukünftige Verpflichtungen und Stilllegungsfenster.

Senken stellt gebrauchsfertige Evidenzpakete zur Verfügung, die diese Dokumentation in einer einzigen, CSRD-konformen Einreichung zusammenfassen und so den Arbeitsaufwand Ihres Teams reduzieren, während die volle Rückverfolgbarkeit erhalten bleibt.

Zusätzlichkeit, Finanzen und Abhängigkeit von CO2-Einnahmen

Die Zusätzlichkeit ist der Eckpfeiler glaubwürdiger CO2-Zertifikate: Das Projekt hätte ohne die Finanzierung durch CO2-Zertifikate nicht stattgefunden. Bei Pflanzenkohle-Projekten hängt dies oft von der finanziellen Tragfähigkeit ab. Fragen Sie:

- Welcher Anteil der Projekteinnahmen stammt aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten? Wenn er über 60 % liegt, ist das Projekt wahrscheinlich zusätzlich (die Pflanzenkohleproduktion wäre ohne CO2-Einnahmen nicht wirtschaftlich). Liegt er unter 20 %, prüfen Sie kritisch, ob das Projekt ohnehin stattgefunden hätte.

- Investitionsanalyse: Fordern Sie die Investitionsentscheidungsdokumentation oder das Finanzmodell des Projekts an, aus dem hervorgeht, dass die CO2-Einnahmen entscheidend für die Sicherung der Finanzierung oder die Wirtschaftlichkeit waren.

- Verra VM0044 v1.2 hat Anforderungen an die Investitionsanalyse für die Zusätzlichkeit hinzugefügt, und die ICVCM-Genehmigungen verstärken diese Erwartungen. Projekte, die aktualisierte Methodiken befolgen, sollten diese Dokumentation zur Hand haben.

- Alternative Finanzierungsquellen: Wenn das Projekt auch erneuerbare Energie, Kompost oder andere Nebenprodukte erzeugt, wie werden die Einnahmen aufgeteilt? Stellen Sie sicher, dass CO2-Zertifikate nur für den in der Pflanzenkohle gespeicherten Kohlenstoff ausgestellt werden und nicht doppelt mit den Vorteilen aus Energie oder Kompost gezählt werden.

Wenn ein Projekt die finanzielle Zusätzlichkeit nicht nachweisen oder keine transparente Investitionsanalyse vorlegen kann, ist es kein vertretbarer Kauf für Portfolios, die auf Compliance-Niveau ausgelegt sind.

Rechtliche, CSRD- und Greenwashing-Warnsignale

Vermeiden Sie Projekte, die die folgenden Warnzeichen aufweisen:

- Vage oder fehlende Angaben zum Rohstoff: „Landwirtschaftliche Abfälle“ ohne Angabe von Art, Herkunft oder Dokumentation.

- Keine Ökobilanz oder Emissionsdaten: Wenn sie Ihnen keine Netto-Entfernungsberechnungen zeigen können, gehen Sie vom Schlimmsten aus.

- Unklare oder intransparente Registereinträge: Fehlende Ausstellungsnachweise, geringe Transparenz oder Zertifikate, die unter veralteten/abgelehnten Methodiken ausgestellt wurden.

- Schlechte externe Bewertungen: BeZero C/D-Ratings, niedrige Bewertungen von Sylvera oder explizit von Rating-Agenturen gekennzeichnete Risiken.

- Kontroverse Standorte oder Betreiber: Projekte in Regionen mit aktiver Entwaldung, Landkonflikten oder regulatorischen Verstößen; Entwickler mit einer Vorgeschichte von Greenwashing oder Lizenzentzügen.

- Allgemeine oder übertriebene Claims zu Zusatznutzen: Versprechungen von „CO2-Neutralität“, „regenerativer Landwirtschaft“ oder „Wiederherstellung der Biodiversität“ ohne Daten aus der Feldüberwachung oder Verifizierung durch Dritte.

Deutsche Greenwashing-Rechtsstreitigkeiten, die EU-Green-Claims-Richtlinie und die ESRS E1-Klimaanforderungen der CSRD verlangen Transparenz und evidenzbasierte Behauptungen. Jedes Zertifikat oder Projekt, das diese Standards nicht erfüllen kann, setzt Ihr Unternehmen einem Reputations- und Rechtsrisiko aus.

Checklisten-Zusammenfassung:

Marktpreise, Volumen und aktuelle Käuferlandschaft für Pflanzenkohle

Heutige Preise für Pflanzenkohle-CO2-Zertifikate und warum sie höher sind als bei Vermeidungs-Zertifikaten

Der CORC Biochar Price Index (CORCCHAR) von Nasdaq/Puro.earth zeigt für 2025 Preise von etwa 125–145 € pro Tonne, mit einem veröffentlichten Wert von 125,42 € im Oktober 2025.

Warum der Aufpreis? Pflanzenkohle liefert eine dauerhafte, technische CO2-Entnahme mit einer Permanenz von Jahrhunderten bis Jahrtausenden, transparenter Verifizierung durch Dritte und geringem Reversal-Risiko. Sie vermeidet nicht zukünftige Emissionen oder verlässt sich auf unsichere biologische Systeme; sie entzieht der Luft physisch CO₂ und bindet es in einer stabilen Form. Für Unternehmen, die Net-Zero-Ziele der SBTi anstreben oder sich auf zukünftige regulatorische Anforderungen vorbereiten, die zwischen hochgradig permanenten Removals und kurzfristigen oder Vermeidungs-Zertifikaten unterscheiden, sind diese Mehrkosten der Preis für Klimasicherheit.

Wie Sie dies Ihrem CFO erklären: Positionieren Sie Pflanzenkohle als die „compliance-fähige, auditierbare“ Option in Ihrem CO2-Removal-Portfolio. Während der Preis pro Tonne 3-5x höher ist als bei Vermeidungs-Zertifikaten, ist das Reputations- und Reversal-Risiko nur ein Bruchteil dessen von qualitativ minderwertigen Alternativen. Wenn Ihr interner CO2-Preis bei 50–100 €/t liegt, stellt Pflanzenkohle zu 125–145 €/t einen Aufschlag von 25–50 % für Permanenz und Belastbarkeit dar – eine rationale Versicherung gegen Greenwashing-Vorwürfe und zukünftige regulatorische Verschärfungen.

Marktvolumen, Lieferungen und Lieferrisiko

Öffentlich bekannt gegebene Verträge für Pflanzenkohle-CO2-Removals beliefen sich zwischen Q1 2022 und H1 2025 auf 3,04 Millionen Tonnen, wobei allein im H1 2025 1,6 Millionen Tonnen vertraglich vereinbart wurden. Bis Ende Q2 2025 wurden jedoch nur etwa 0,68 Millionen Tonnen geliefert und 0,33 Millionen Tonnen stillgelegt.

Was das bedeutet: Es gibt eine große Lücke zwischen zukünftigen Zusagen und der tatsächlichen Ausstellung von Zertifikaten. Viele Käufer, einschließlich Big Tech, haben mehrjährige Abnahmeverträge (Kauf zukünftiger Zertifikate zu ausgehandelten Preisen) unterzeichnet, aber die Projekte fahren ihre Produktion noch hoch, durchlaufen Verifizierungszyklen und stellen Zertifikate schubweise aus. Diese Lieferverzögerung ist für aufstrebende CDR-Märkte normal, birgt aber ein Zeitrisiko: Wenn Sie Zertifikate zur sofortigen Stilllegung für Ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 benötigen, helfen Ihnen reine Forward-Deals nicht weiter.

Wie Sie das Lieferrisiko managen:

- Mischen Sie Spot- und Forward-Käufe: Kaufen Sie einige bereits ausgestellte und zur sofortigen Stilllegung verfügbare Zertifikate (Spot), um kurzfristige Berichtsanforderungen zu decken, und sichern Sie sich Forward-Verträge für zukünftige Jahre, um Preise und Angebot zu sichern.

- Diversifizieren Sie über Anbieter und Vintages: Binden Sie Ihr gesamtes Removal-Volumen nicht an ein einziges Projekt oder einen einzigen Entwickler. Verteilen Sie das Risiko auf mehrere verifizierte Projekte mit nachgewiesener Ausstellungshistorie.

- Nutzen Sie öffentliche Register zur Überprüfung der Lieferhistorie: Das Puro.earth Registry, Verra, Isometric und CAR bieten transparente Ausstellungs- und Stilllegungsregister. Prüfen Sie, wie viele Zertifikate ein Projekt historisch ausgestellt hat, wie schnell sie stillgelegt werden und ob der Entwickler einen Rückstand oder Lieferprobleme hat.

Wer kauft Pflanzenkohle (und was das für DACH-Unternehmen bedeutet)

Microsoft, Google, BCG, Swiss Re und JPMorgan gehören zu den Top-Käufern von Pflanzenkohle-CO2-Removals nach Volumen bis H1 2025. Zu den einzelnen Abnahmeverträgen gehören die 1,24-Millionen-Tonnen-Vereinbarung von Microsoft über 10 Jahre mit Exomad Green, der 100.000-Tonnen-Vertrag von Google mit Varaha, die 70.000-Tonnen-Vereinbarung von Swiss Re über Carbonfuture und der Kauf von 50.250 Tonnen dauerhafter CDR durch BCG, einschließlich Pflanzenkohle von Exomad und Euthenia Energy.

Implikationen für DACH-Unternehmen:

- Angebotsknappheit: Diese großen, mehrjährigen Verpflichtungen binden erhebliche Teile des Angebots an hochwertiger Pflanzenkohle. Wenn Sie bis 2026–2027 warten, könnten Sie mit begrenzter Verfügbarkeit und höheren Preisen konfrontiert werden.

- Qualitätssignal: Die Konzentration anspruchsvoller, risikoaverser Käufer (Microsoft, Google, Swiss Re) ist ein starkes Integritätssignal. Diese Organisationen führen tiefgehende technische und finanzielle Due-Diligence-Prüfungen durch; wenn sie sich mit Pflanzenkohle wohlfühlen, ist dies ein ausgereifter, glaubwürdiger Weg.

- Preiserwartungen: Große Käufer verhandeln oft Mengenrabatte und Forward-Preise, die für kleinere Käufer möglicherweise nicht verfügbar sind. Mittelständische und große DACH-Unternehmen sollten erwägen, die Nachfrage über Plattformen oder Partnerschaften (wie Senken) zu bündeln, um Zugang zu besseren Preisen und Angeboten zu erhalten.

- Wettbewerbspositionierung: Frühzeitige Akteure in der Beschaffung von Pflanzenkohle positionieren sich als Klimaführer und sichern sich stabile, langfristige Removal-Strategien. Nachzügler riskieren, als reaktiv oder von qualitativ minderwertigen, risikoreicheren Zertifikaten abhängig angesehen zu werden, wenn das Angebot knapp wird.

Nennenswerte Anbieter und Regionen für die Portfolio-Diversifizierung

Europa und für die DACH-Region relevante Pflanzenkohle-Anbieter

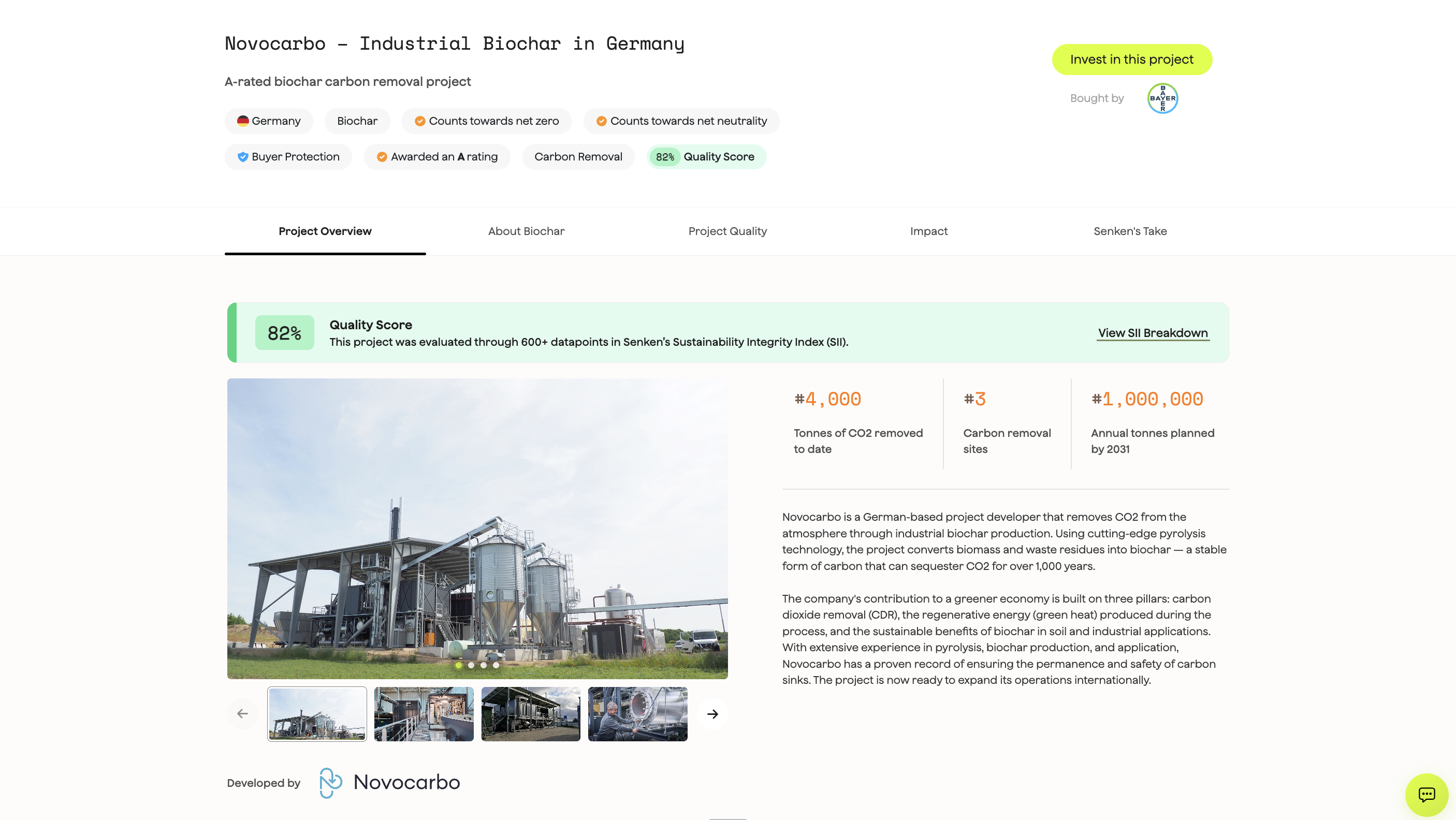

Novocarbo (Deutschland) ist ein führender industrieller Hersteller von Pflanzenkohle, der modernste Pyrolysetechnologie einsetzt, um Biomasse und Reststoffe in Pflanzenkohle mit einer Kohlenstoffspeicherung von über 1.000 Jahren umzuwandeln. Das Projekt ist von Puro.earth zertifiziert und bietet hohe Permanenz (>10.000 Jahre), lokale Umsetzung in der DACH-Region und innovative Anwendungen von Pflanzenkohle in industriellen und landwirtschaftlichen Bereichen.

Warum diese für DACH-Käufer wichtig sind: Lokale oder regionale europäische Projekte bieten kürzere Lieferketten, einfachere Standortbesichtigungen und Audits sowie eine Angleichung an die EU-Regulierungsrahmen (CSRD, Green Claims Directive). Sie reduzieren auch geopolitische Risiken und Währungsschwankungen im Vergleich zu Projekten in Schwellenländern.

Amerika: Produzenten im industriellen Maßstab

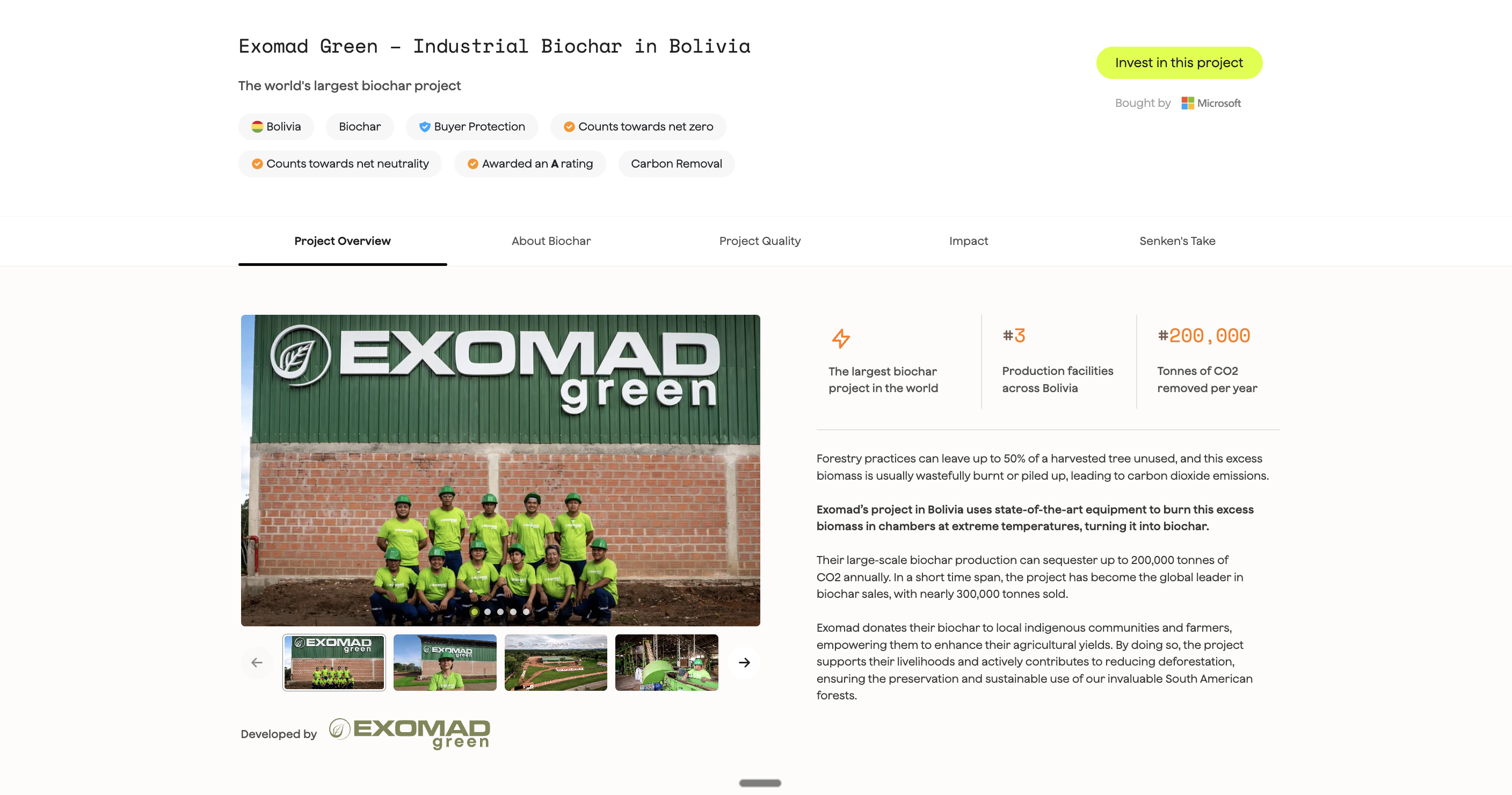

Exomad Green (Bolivien) betreibt das weltweit größte Pflanzenkohle-Projekt und produziert jährlich bis zu 200.000 Tonnen CO₂-Removal durch die Umwandlung von überschüssiger forstwirtschaftlicher Biomasse in Pflanzenkohle. Das Projekt hat fast 300.000 Tonnen Zertifikate ausgestellt und sich den 1,24-Millionen-Tonnen-Abnahmevertrag über 10 Jahre mit Microsoft gesichert, was industrielle Skalierbarkeit und Käufervertrauen demonstriert.

Warum diese wichtig sind: Nord- und Lateinamerika bieten eine großtechnische, industrialisierte Pflanzenkohleproduktion mit ausgereifter Verifizierungsinfrastruktur. Diese Projekte zeigen, dass Pflanzenkohle in dem Maßstab betrieben werden kann, der erforderlich ist, um die mehrjährigen Verpflichtungen von Unternehmen zu erfüllen, und sie bieten eine geografische Diversifizierung außerhalb Europas.

Afrika und Asien: Aufstrebendes Angebot und hohe Zusatznutzen

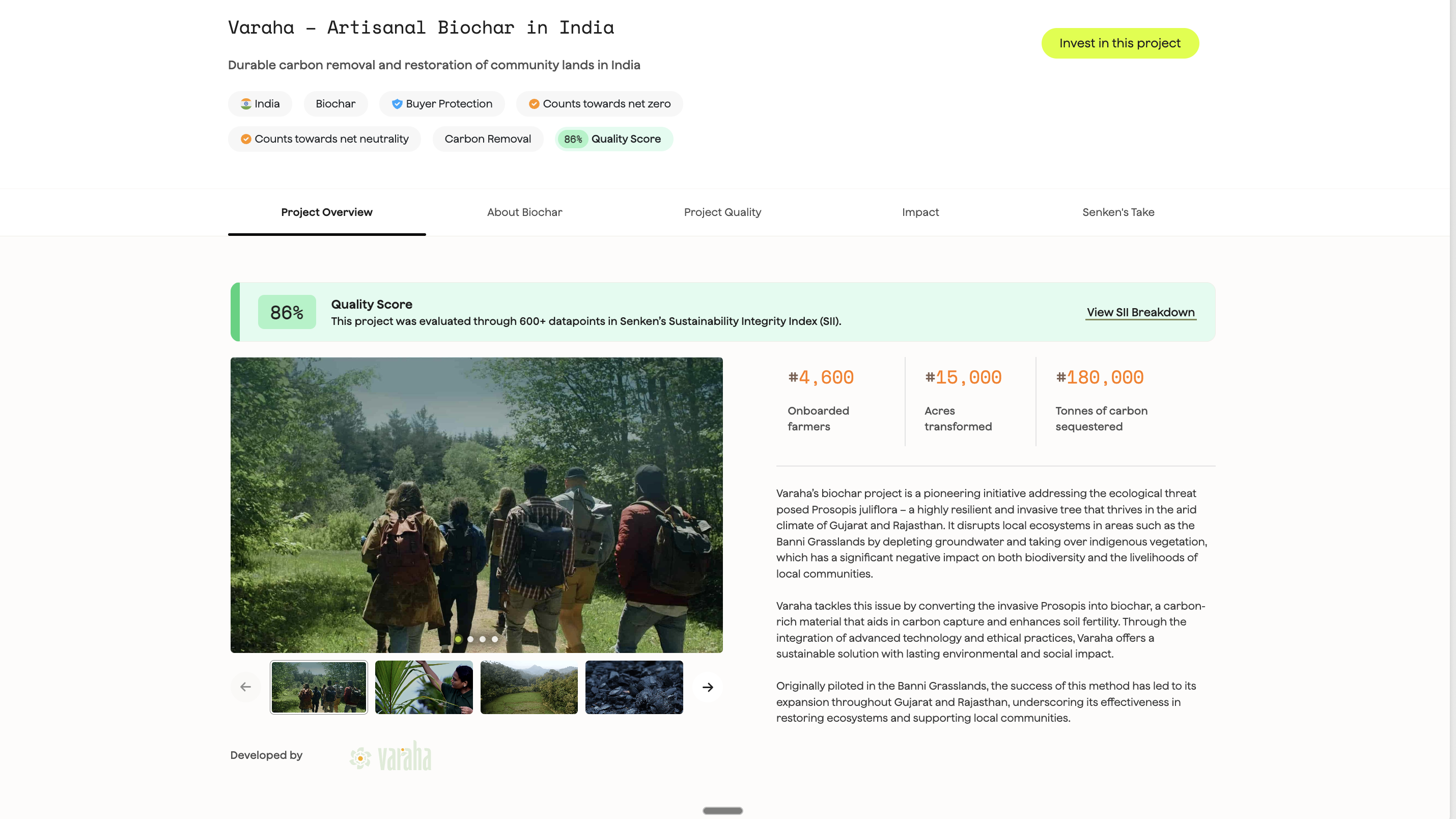

Varaha (Indien) betreibt sowohl handwerkliche als auch industrielle Pflanzenkohle-Projekte. Das handwerkliche Projekt bekämpft die invasive Prosopis juliflora, stellt heimische Graslandschaften wieder her und unterstützt lokale Lebensgrundlagen. Das industrielle Projekt (Indiens erstes von Puro.earth zertifiziertes industrielles Pflanzenkohle-Projekt) nutzt Pyro-Vergasung, um Maisabfälle in kohlenstoffreiche Pflanzenkohle umzuwandeln, die an lokale Landwirte verteilt wird. Google unterzeichnete einen Abnahmevertrag über 100.000 Tonnen mit Varaha.

Warum diese wichtig sind: Afrika und Asien bieten Projekte mit hohem Impact und Anbindung an Kleinbauern, die starke Zusatznutzen (Lebensgrundlagen, Bodensanierung, Ernährungssicherheit) liefern. Für Unternehmen, deren Nachhaltigkeitsnarrativ auf sozialen Impact, Klimagerechtigkeit oder die Unterstützung von Gemeinschaften an vorderster Front des Klimawandels ausgerichtet ist, bieten diese Projekte überzeugende Geschichten, die durch glaubwürdige Verifizierung untermauert sind. Sie ermöglichen zudem eine geografische Diversifizierung und können Ihre ESG-Positionierung unter den sozialen Berichtsstandards der CSRD (ESRS S2, S3) stärken.

Regionale Diversifizierungsstrategie:

- Europa (30–40 %): Priorisieren Sie diese Region wegen der regulatorischen Angleichung, der Nähe und der einfachen Due-Diligence.

- Amerika (30–40 %): Nutzen Sie die industrielle Skalierbarkeit, die nachgewiesenen Erfolgsbilanzen und die ausgereifte Verifizierungsinfrastruktur.

- Afrika und Asien (20–30 %): Beziehen Sie diese Regionen wegen der hohen Zusatznutzen, des sozialen Impacts und der geografischen Vielfalt mit ein.

Diese Mischung gleicht Risiken aus, sorgt für Widerstandsfähigkeit gegenüber regionalen Angebotsschocks oder politischen Änderungen und unterstützt ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsnarrativ, das mehrere Offenlegungsthemen der CSRD abdeckt.

Wie Pflanzenkohle in Ihre CO2-Removal- und CSRD-Strategie passt

Positionierung von Pflanzenkohle im Vergleich zu anderen Removal-Methoden

Verwenden Sie eine einfache Matrix aus Permanenz und Kosten, um die Rolle von Pflanzenkohle intern zu erklären:

Pflanzenkohle befindet sich im Bereich der „neuartigen, aber ausgereiften“ dauerhaften Removals. Sie bietet eine Speicherung im Jahrhundertmaßstab zu wesentlich geringeren Kosten als DAC und ist damit ein starker Kandidat für Restemissionen in einem diversifizierten Portfolio.

Strategische Anleitung: Beginnen Sie mit einem Portfolio, das sowohl naturbasierte Removals (für Kosteneffizienz und Zusatznutzen) als auch dauerhafte, technologiebasierte Removals (für Permanenz und Compliance-Fähigkeit) umfasst. Orientieren Sie sich am Entwurf des Net-Zero Standard Version 2, der eine fortlaufende Emissionsverantwortung und einen stufenweisen Weg zu dauerhaften Removals einführt. Pflanzenkohle ermöglicht es Ihnen, diese Erwartung schon heute zu erfüllen, ohne die Preise für DAC zu zahlen.

Gestaltung eines diversifizierten Portfolios und schrittweise Beschaffung

Phase 1 (2025–2027): Weisen Sie 20–30 % Ihres Budgets für CO2-Removals der Pflanzenkohle zu und konzentrieren Sie sich auf hochwertige, ICVCM-fähige Projekte mit nachgewiesener Ausstellungshistorie. Sichern Sie sich mehrjährige Forward-Verträge, um Preise und Angebot zu sichern, bevor regulatorische Vorgaben die Nachfrage weiter anheizen.

Phase 2 (2028–2035): Erhöhen Sie den Anteil von Pflanzenkohle auf 40–50 % Ihres Portfolios für dauerhafte Removals, während das Angebot wächst, die Methodiken reifen und Ihre internen CO2-Bilanzierungssysteme Removals in die Routineberichterstattung integrieren. Fügen Sie Enhanced Weathering oder DAC hinzu, sobald das Budget es zulässt.

Phase 3 (2035–2050): Streben Sie ein ausgewogenes Portfolio aus 50 % dauerhaften, technologiebasierten Removals (Pflanzenkohle, Enhanced Weathering, DAC) und 50 % hochwertigen naturbasierten Removals an, das auf die erwarteten Permanenzanforderungen der SBTi und Ihr Restemissionsprofil abgestimmt ist.

Beschaffungstaktiken:

- Spot-Käufe für sofortige Stilllegungsbedürfnisse und die jährliche Berichterstattung.

- Mehrjährige Forward-Offtakes (3–5 Jahre), um Preise zu sichern, das Angebot zu garantieren und sich an Ihrer Dekarbonisierungs-Roadmap auszurichten.

- Gebündelte Beschaffung über Plattformen wie Senken, um Zugang zu besseren Preisen zu erhalten, Due-Diligence-Kosten zu teilen und das Volumen über mehrere Käufer zu bündeln.

Senken stellt Evidenzpakete, Scorecards des Sustainability Integrity Index und CSRD-fertige Dokumentationen zur Verfügung, mit denen Sie diese Richtlinie umsetzen können, ohne ein hauseigenes Pflanzenkohle-Labor oder ein Team von Klimawissenschaftlern aufbauen zu müssen. Dies positioniert Sie als führend in der Compliance, anstatt als Nachzügler, der sich bemüht aufzuholen, wenn Prüfer anfangen, kritische Fragen zu Ihren CO2-Zertifikatskäufen der Jahre 2025–2027 zu stellen.

Executive Summary

- Biochar Carbon Removal (BCR), die CO2-Entnahme durch Pflanzenkohle, hat sich zum Arbeitspferd der dauerhaften CO2-Entnahme entwickelt. Öffentlich zugängliche Marktdaten zeigen, dass zwischen Q1 2022 und H1 2025 Verträge über 3,04 Millionen Tonnen BCR-Zertifikate abgeschlossen wurden, davon 1,6 Millionen Tonnen allein im ersten Halbjahr 2025. Bis Ende Q2 2025 wurden rund 0,68 Millionen Tonnen geliefert und etwa 0,33 Millionen Tonnen stillgelegt. Anfang 2025 entfielen „über 90 %“ der von führenden Plattformen erfassten Lieferungen im Bereich der dauerhaften CDR auf Pflanzenkohle. Die über den CORC Biochar Index von Nasdaq/Puro.earth beobachteten Preise lagen 2025 bei etwa 125–145 € pro Tonne.

- Register und Standards haben die Integrität und die Angebots-Pipelines gestärkt: Puro.earth meldet bis Dezember 2025 1,38 Millionen ausgestellte CORCs über alle Methoden hinweg (wobei Pflanzenkohle einen großen Anteil ausmacht und bis Juni 2025 >400.000 Pflanzenkohle-CORCs ausgestellt wurden). Gleichzeitig erhielten die Pflanzenkohle-Methodik VM0044 (v1.2) von Verra und die Methode „Biochar Production & Storage“ von Isometric die Genehmigung des ICVCM. Dutzende Projekte stehen für die Ausstellung von Zertifikaten ab 2025–2026 in der Warteschlange.

- Die Nachfrage der Käufer ist konzentriert, weitet sich aber aus: Microsoft, Google, BCG und JPMorgan waren bis H1 2025 die größten Abnehmer von BCR nach Volumen. Zu den einzelnen Unternehmensverträgen gehören die 1,24-Millionen-Tonnen-BCR-Vereinbarung von Microsoft mit Exomad Green (über 10 Jahre) und der 100.000-Tonnen-Vertrag von Google mit Varaha (bis 2030). Swiss Re hat 70.000 Tonnen über Carbonfuture vertraglich gebunden. Zahlreiche kleinere Stilllegungen sind im Puro Registry sichtbar (z. B. von EdgeConneX, The Economist Group, Ballingslöv).

.svg)